Verificación de la formación de tormentas superceldas bajo las condiciones tropicales e insulares de Cuba

Contenido principal del artículo

Resumen

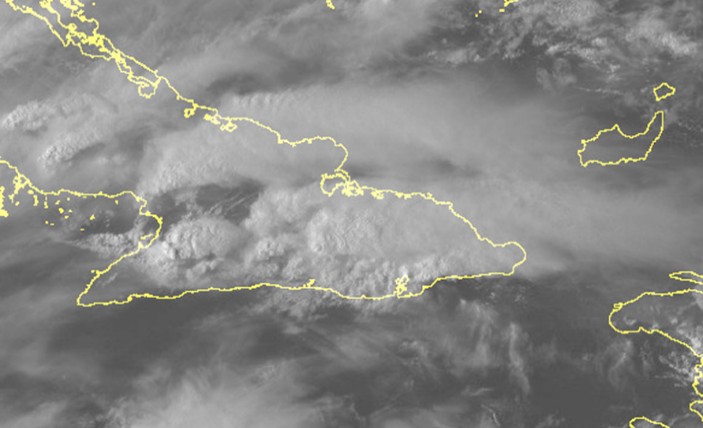

Las tormentas superceldas representan la forma más organizada de convección profunda que se generan en la atmósfera. En Cuba se considera poco probable su formación debido a la configuración tropical e insular que existe en el área geográfica, aunque no se descarta la posibilidad de que estas se produzcan de manera aislada bajo determinadas condiciones. La investigación tuvo como objetivo verificar la formación de tormentas superceldas bajo las condiciones tropicales e insulares de Cuba. Se seleccionaron cinco casos de estudio teniendo en cuenta eventos y patrones severos que puede describir una tormenta supercelda. Se analizaron las condiciones sinópticas de estos días, así como imágenes del satélite meteorológico GOES 16 y observaciones del radar meteorológico, además a partir del modelo de pronóstico numérico del tiempo RAP se extrajeron los datos para analizar las dos teorías referentes a la cizalladura y su influencia en la formación de rotación dentro de las superceldas. Como resultados no se pudo verificar la presencia de tormentas superceldas bajo las condiciones tropicales e insulares de Cuba, sin embargo, si se encontró la presencia de tormentas con dimensiones similares a las superceldas formadas en latitudes medias.

Descargas

Detalles del artículo

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes de la Licencia CC Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0):

Usted es libre de:

- Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

- Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material

El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

Bajo las condiciones siguientes:

- Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

- NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

- No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.

La revista no se responsabiliza con las opiniones y conceptos emitidos en los trabajos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. El Editor, con la asistencia del Comité de Editorial, se reserva el derecho de sugerir o solicitar modificaciones aconsejables o necesarias. Son aceptados para publicar trabajos científico originales, resultados de investigaciones de interés que no hayan sido publicados ni enviados a otra revista para ese mismo fin.

La mención de marcas comerciales de equipos, instrumentos o materiales específicos obedece a propósitos de identificación, no existiendo ningún compromiso promocional con relación a los mismos, ni por los autores ni por el editor.

Citas

Chatterjee, P., and Prakash, P. (1989). A radar study of severe thunderstorms around Delhi, Northern India, during the Monsoon season.Atmospheric Research, 22 (1989) 373-384. Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam.

Carnesoltas, M. (2002). La brisa de mar y tierra. Conceptos fundamentales. Revista Cubana de Meteorología, 9(1). 39–60 pp: ISSN. 0864–151X.

Castro, A., Sánchez, J., Faile, R., y Madrid, J. (1989). Análisis de la estructura de las tormentas del Valle Medio del Ebro. Bol. San. Veg. Plagas, 15: 149-160, 1989. Laboratorio de Física de la Atmósfera. Universidad de León.

Davis-Jones, R. (1984). Streamwise Vorticity: The Origin of Updraft Rotation in Supercell Storms. National Severe Storms Laboratory,pp 2991.

Donaldson, R. J. (1965). Methods for identifying Severe Thunderstorm by radar: a guide and bibliography, bolletin AM5.

Doswell, C., and Burgess, D. (1993). Tornadoes and tornadic storms: A review of the conceptual models. The tornado: Its Structure, Dynamics, Prediction and Hazards, Geophys. Monogr., No 79, Amer. Geophys Union, 161-172.

Fujita, T. (1985). The downburst, microburst and macroburst. University of Chicago. SMRP Research Paper, (210).

Gamboa, F.; W. Vázquez, O. Rodríguez, C. Pérez, R. Aroche, R. Rubirosa, I. Medina y J.C. Antuña(1993). Complejo Radárico Automático para la Información de Lluvia Localizada (CRAILL). [inédito]. Informe científico al INSMET.

Gamboa, F. (2004). Selección de indicadores radáricos como productores de severidad. Tesis en Opción al Título Académico de Máster en Ciencias Meteorológicas. Instituto Superior de Ciencias Aplicadas. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 55 pp.

Greene, D.R., and Clark, R.A. (1972). Vertycally Integrated Liquid Water – A New Analysis Toll. Mon wea, Rev., 100, 548 – 552.

Markowski, P. M. & Y. P. Richardson (2009). Tornadogenesis. Our current understanding, forecasting considerations, and questions to guide future research. Atmos. Res., 93, 3–10 pp.

Markowski, P., and Richardson, Y. (2010). Mesoescale Meteorology in Midlatitudes. Wiley-Blackwell. ISBN: 978-047-074-2136. 430 pp.

Quirantes, J. (2008). Nociones básicas sobre Supercélulas. INM, Agencia Estatal de Meteorología (AEMet).

Quirantes, J., Martín, R., y Mora, N. (2014). Características básicas de las supercélulas en España. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). NIPO: 281-14-008-X.

Rotunno, R., & Klemp, J. B. (1982). The influence of the shear–induced pressure gradient on thunderstorm motion. Mon. Weather Rev. 110, 136–151 pp.

Rotunno, R., & Klemp, J. B. (1985). On the rotation and propagation of simulated supercell thunderstorms. J. Atmos. Sci. 42, 271–292 pp. Sauvageot, H. (1982). Radarmeteorologie. Teledeteccion active de L' atmosphere. Ed, Eyrolles. Paris, France.

Stull, R. (2015). Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science. ISBN-13: 978-0-88865-176-1.

Varela, R. (2017). Factores que intervienen en la formación de tornados en la región occidental de Cuba. Tesis en opción al título académico de Master en Ciencias Meteorológicas. La Habana, Cuba.

Weisman, M., & Rotunno, R. (2000). The use of vertical wind shear versus helicity in interpreting supercell dynamics. J. Atmos. Sci., 57, 1452–1472 pp.

Wicker, L. & Cantrell, L. (1996). The Role of Vertical Buoyancy Distributions in Miniature Supercells. Prepints, 18th Conference on Severe Local Storms, San Francisco, CA, American Meteorological Society, 225-229.

Zipser E. J., and Lutz, K. R. (1994). The vertical profile of indicator of storm intensity and lightning probability. Mon. Wea. Rev., 122, 1751-1759.